2026-01-21

2/12(木)

「資本主義を半分捨てる」刊行記念

青木真兵さん、光嶋裕介さんトークイベント

2026年、本屋「文室」最初のトークイベントは、思想家の青木真兵さんと、建築家の光嶋裕介さんをお迎えします。今回は、青木さんの新刊「資本主義を半分捨てる」(ちくまプリマー新書)の刊行記念として、本を囲みながらお話ししていきます。

イベントのお申込とあわせて書籍のご注文も承ります。発売直後のイベントではありますが、一部事前のお渡しも可能にしていただきました(冊数に限りがありますので、お早めにご予約ください)。

資本主義を半分捨てる

著者:青木真兵

出版 :筑摩書房

価格 :990 円(税込)

「声が発されることは弱さではなく、生きる術なのだ。」

生きづらさに満ちた社会で、資本主義の価値観に縛られず多様なありかたを模索する。都市と山村を行き来して考えた、自分が心地よく生きるための方法とは。

現代に生きる私たちは、生まれた瞬間から資本主義のシステムに包まれて

数や評価から逃れられない世界に生きています。

数は、比較を可能にし、比較は、選別を可能にします。

本来は数値化できないはずのものまで数値化され、

比べられないはずのものを比較可能にし、

決して取り替えのきかないものを、交換可能なもののように錯覚させてしまう。

果たして、たったひとりの自分を置き去りにして

数えられるものの数字が増えるということは、本当に豊かなことでしょうか。

そうはいっても、すべてを手放すことはできません。

数字を増やし回し続ける都会の生活を降りた私たちも然り、

お客さんから直接受け取ったお金だけで家族3人暮らしてみようと思ったら

それはそれは大変で、結局毎日数字と睨めっこです。

続けていくために毎月たくさんのお金を動かし、

「欲しい」と思ってもらえなければ消えてしまう、

それは、自営業で小さな店を営む私たちにとって

比喩でなく、ただの現実です。

それでも、人がよりよく生きるための道具だったはずのシステムに

道具として使われ消費されないために、私たちは何を選ぶことができるのか。

きっと正解というものはなく、それぞれの実践があるだけなのだと思います。

今回は、切っても切れない資本主義との付き合い方について、

お二人とたっぷりお話ししてみたいと思います。

***

資本主義に使われず、格闘しながら社会を手づくりしている同志として、

伊東ご夫妻のことは勝手に尊敬しています。

だから何度もお邪魔しちゃうんだな〜と!

今回もよろしくお願いいたします。

--青木真兵さんより

わたしたちの日常にべっとりな資本主義は、手強い。

あまりにも強靭で、社会的な動物である人間がたどり着いた

ひとつの叡智でもある資本主義からもう逃れることは、きっとできない。

であれば、半分捨ててみようとは、なるほどと思いつつ、どうやって?

そんなことを3人で語らいたい!!

--光嶋裕介さんより

/// ゲスト ///

青木真兵(あおき・しんぺい) 思想家

1983年生まれ、埼玉県浦和市(現さいたま市)に育つ。博士(文学)。社会福祉士。2016年より奈良県東吉野村に移住し自宅を「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」として開きながら、対話によって「はじまり」を問い直し組織の存在理由を改めて掘り起こす「考古学ラヂオ」や執筆などの活動を行っている。著書に『武器としての土着思考』(東洋経済新報社)、『手づくりのアジール』(晶文社)、妻・青木海青子との共著『彼岸の図書館』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)、光嶋裕介との共著『つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡』(灯光舎)などがある。人文系私設図書館ルチャ・リブロhttps://lucha-libro.net/

光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ) 建築家

1979年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。建築家。一級建築士。博士(建築学)。高知工科大学 特任教授。早稲田大学理工学部建築学科修了。ドイツの建築設計事務所で働いたのち2008年に帰国、独立。建築作品に内田樹氏の自宅兼道場《凱風館》、《旅人庵》、《森の生活》、《桃沢野外活動センター》など。著書に『ここちよさの建築』(NHK出版 学びのきほん)、『これからの建築―スケッチしながら考えた』『つくるをひらく』(ミシマ社)、『建築という対話 僕はこうして家をつくる』(ちくまプリマー新書)、『増補 みんなの家。―建築家一年生の初仕事と今になって思うこと』(ちくま文庫)などがある。

/// 日時・ご予約 ///

| 開催日 | 2026年2月12日(木) |

|---|---|

| 時間 | OPEN 18:00 START 19:00 CLOSE 21:00 |

| 場所 | 文室 @_bunshitsu (高知市南はりまや町1丁目10-9 1F) |

| 参加費 | 2,000円 ※ドリンク代別途 |

| ご予約申込 | 以下フォームよりお申し込みください |

2026-01-10

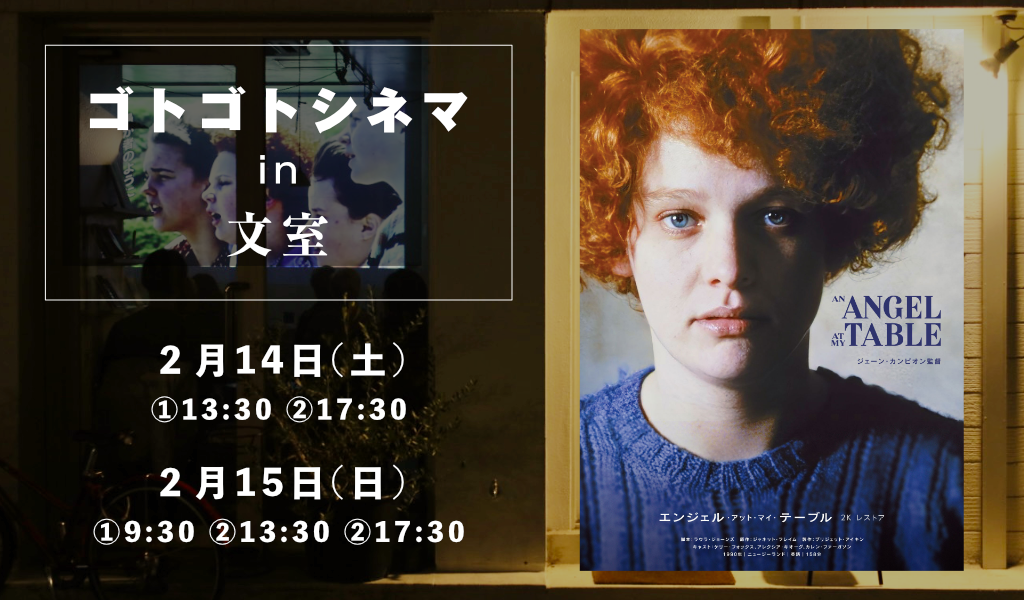

2/14(土)・15(日)

「エンジェル・アット・マイ・テーブル」in文室

2月のゴトゴトシネマさん企画上映会は

ニュージーランドの作家ジャネット・フレイム

の自伝を基に「ピアノレッスン」の

ジェーン・カンピオン監督が撮った名作

「エンジェル・アット・マイ・テーブル」です。

会場は文室のみ、2日間限定のの上映になります。

上映会詳細・ご予約については

ゴトゴトシネマさんのサイトからご確認ください。

▶︎ 2026年2月14日(土)、15日(日)「エンジェル・アット・マイ・テーブル」in文室

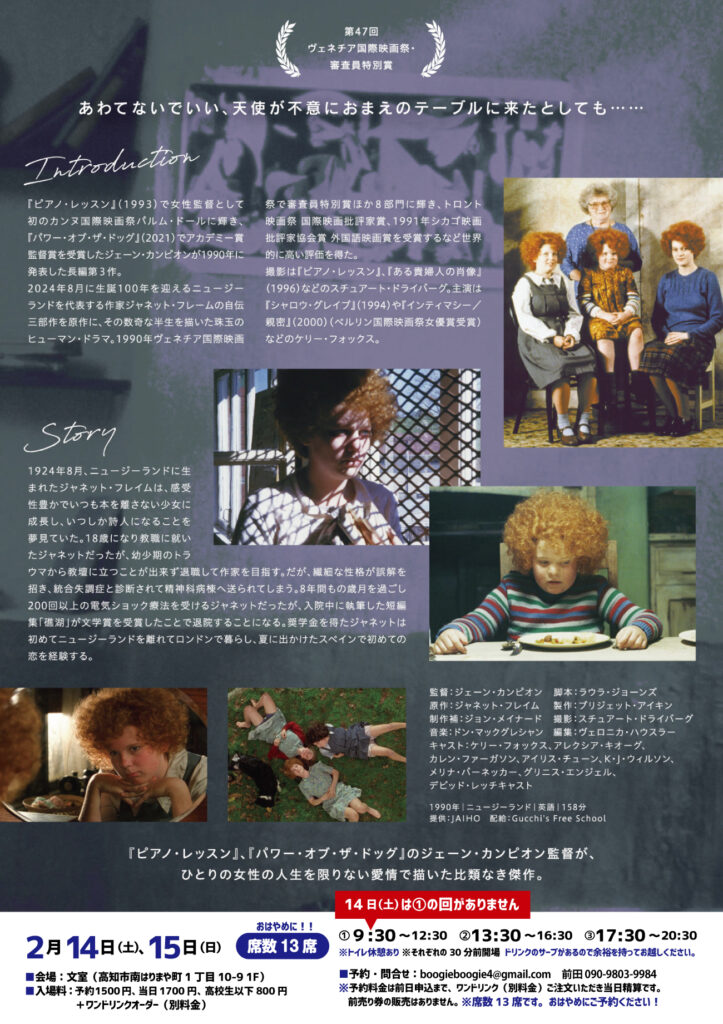

「エンジェル・アット・マイ・テーブル」

1924年にニュージーランドで生まれた

ジャネット・フレイムは、

感受性豊かな少女に成長し、

やがて詩人を夢見るようになる。

18歳になったジャネットは師範学校に

入学するが、極度の緊張から

教室を逃げ出し自殺未遂をしてしまう。

その後、統合失調症と診断され

精神科病棟へ送られ、

8年間で200回以上の電気ショック療法を

受けることに。

当時、最先端の治療法とされた

悪名高きロボトミー手術の施術が迫る中、

自らが書いた本が文学賞を受賞。

はれて退院を果たし、

作家への道が開かれていく…。

ニュージーランドが生んだ稀代の作家の

半生を振り返る壮大な物語。

彼女の人生を追体験するように、

ゆったりとお楽しみいただける名作です。

≡ 本屋「文室」について ≡

文室ははりまや橋交差点から南へ

「いそっぷ館」さんの角を東に折れてすぐの角、

お隣は「pourquoi」(プクワ)さんです

北の角には「tuche」(テュケ)さんがあります

文室上映会のスクリーンは壁です

幕間には本もお求めいただけます

当日はお飲み物のほかに

デザートなどもいくらかご用意できる予定です。

お持ち帰りもできます◎

2026-01-10

1/25(日)

「104歳、哲代さんのひとり暮らし」in 文室

今年で10周年を迎えられる

ゴトゴトシネマさん企画の

本屋「文室」での上映会、

新年1本目は

「104歳、哲代さんのひとり暮らし」です。

上映会詳細・ご予約については

ゴトゴトシネマさんのサイトからご確認ください。

▶︎ 2026年1月25日(日)「104歳、哲代さんのひとり暮らし」in文室

「104歳、哲代さんのひとり暮らし」

いりこの味噌汁を作り、家の周りの草をとり、お茶を囲んで語り合う。時には体調を崩して病院にお世話になることもありますが、年齢を重ねてできないことが増えても、哲代さんは自分を上手に励まし、自由な心で暮らしをしなやかに変えていきます。

なんでも美味しく、誰とでも楽しく、いつだってご機嫌に。

そんな哲代さんの101歳から104歳までの日々をみつめたドキュメンタリーです。

≡ 本屋「文室」について ≡

文室ははりまや橋交差点から南へ

「いそっぷ館」さんの角を東に折れてすぐの角、

お隣は「pourquoi」(プクワ)さんです

北の角には「tuche」(テュケ)さんがあります

文室上映会のスクリーンは壁です

幕間には本もお求めいただけます

当日はお飲み物のほかに

デザートなどもいくらかご用意できる予定です。

お持ち帰りもできます◎

2025-12-10

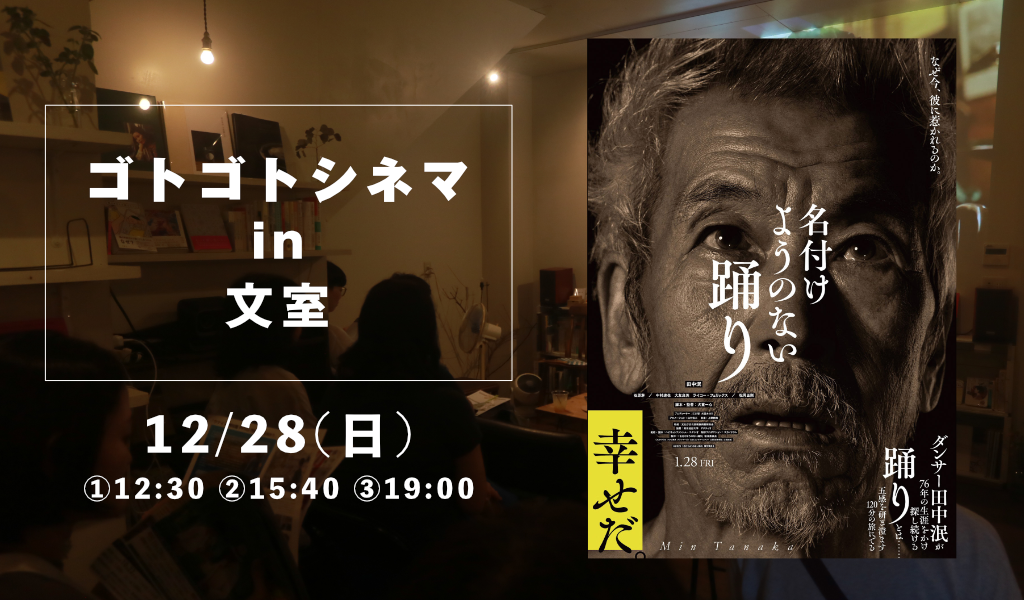

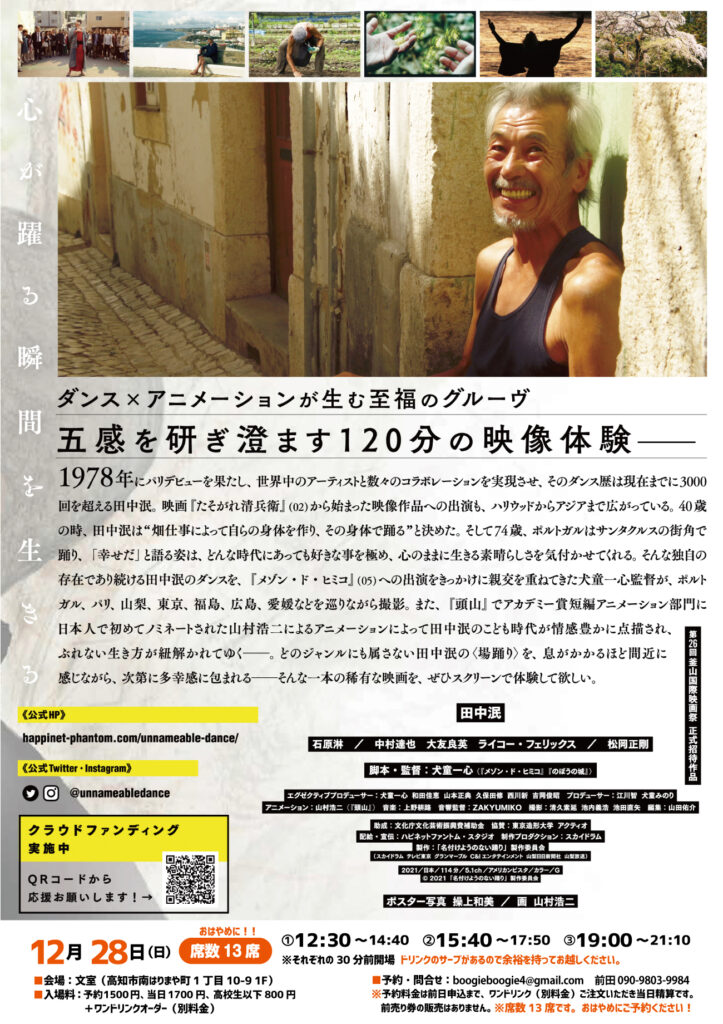

12/28(日)「名付けようのない踊り」in 文室

ゴトゴトシネマさん企画

本屋「文室」での上映会第3弾は

田中泯さんのドキュメンタリー

「名付けようのない踊り」です。

上映会詳細・ご予約については

ゴトゴトシネマさんのサイトからご確認ください。

▶︎ 2025年12月28日(日)「名付けようのない踊り」in文室

「名付けようのない踊り」

なぜ今、彼に惹かれるのか。

田中泯が、76年の生涯をかけ探し続ける踊りとは…

見るものの五感を研ぎ澄ます、120分の旅にでる

≡ 本屋「文室」について ≡

文室ははりまや橋交差点から南へ

「いそっぷ館」さんの角を東に折れてすぐの角、

お隣は「pourquoi」(プクワ)さんです

北の角には「tuche」(テュケ)さんがあります

文室上映会のスクリーンは壁です

幕間には本もお求めいただけます

当日はお飲み物のほかに

デザートなどもいくらかご用意できる予定です。

お持ち帰りもできます◎

2025-12-05

12/20(土)「みんなのごはん」刊行記念

チャン・アラさん、内藤かほりさんお話会

本屋「文室」にて、2025年最後のトークイベントのお知らせです!

10月に韓国で出版された『みんなのごはん』の刊行を記念して、韓国・ソウルで独立書店と出版スタジオを営むチャン・アラさんと、京都からは著者の内藤かほりさんのお二人をお迎えします。かほりさんにとっては初めてのトークイベント、アラさんは慣れない日本語での進行ということで、堅苦しくなく、お二人を囲んで皆さんでわいわいお話しできたらと思います。

日本のやさしい家庭料理を韓国の方に紹介するために刊行された『みんなのごはん』は、日本ではまだ取り扱いの少ない本です。アラさんとは文室がオープンする前からご縁があり、本のご紹介とあわせて、このような機会をご用意させていただけることになりました。

本のレシピやコラムは韓国語・日本語併記で書かれているため、韓国語がわからない方もお楽しみいただけますし、学習中の方にはうってつけのレシピ本になっています。

初回特典としてホリナルミさんのあたたかいイラストの2026年のカレンダーもついてきます。(数量限定です)

はるばるお二人にお越しいただける貴重な機会ですので、より多くの方にご参加いただけるよう、ゆっくり2回に分けての開催になります。

■ 1部(16:00〜17:30)※ドリンクつき

『みんなのごはん』が生まれるまで

お二人の出会いから、本ができるまでの経緯を伺っていきます。

文化やことばの違いを越えて形になっていった背景や、かほりさんが保育園のお仕事の中で日々実践されている子どものごはんづくりの工夫にも触れながら、写真・編集・デザインなど、本づくりのすべてを手がけられたアラさんの丁寧な制作の裏側についても、たっぷりお話しいただきます。

■ 2部(19:00〜20:30)※軽食つき

イメージを形にしつづけること

自身の世界観を本や料理、空間づくりなど、具体的な形として丁寧に落とし込んでこられたお二人に、その実践について伺います。かほりさんには暮らしの中で育まれてきた自分のスタイルや日々のインスピレーションについて。アラさんには、書店やオフラインの読書会、紙の本など、体験できる場所や物をどんなふうに形にされてきたのか、先月からソウルで始まった新しい場づくりについてもお聞きします。

どちらの会も、参加者の皆さんも自由にお話に加わっていただいて、アットホームな会にできればと思っています。レシピや本の感想などもどんどんお話しください。夜の部では「みんなのごはん」のレシピの中から実際に、雨風食堂の食事担当が軽食を少しご用意させていただく予定です。また、1部と2部と、それぞれ別ににアラさんから『みんなのごはん』のイラストを使った記念品をご用意いただけるそうです。こちらもどうぞお楽しみに!

イベントのご予約と一緒に書籍のご予約注文・発送も承ります(カレンダーつき)。

当日のご参加が難しい方も、書籍のみのご注文も可能です。

この機会にぜひご注文くださいね。

『みんなのごはん』

모두의 식탁

著者:内藤かほり

挿画:ホリナルミ

翻訳:神田彩羅

発行者:チャン・アラ

出版社:Wordmap Books

価格:2,200円(税込)

『みんなのごはん』は、焼く・揚げる・炒める・煮るといった基本の調理法で仕上げられる30種類の家庭料理を紹介しています。特別な道具や難しい技術がなくてもおいしい一皿が作れるので、料理を始めたばかりの方はもちろん、忙しい日々のなかで手軽に日本の家庭料理を楽しみたい方にも心強い案内役となってくれる一冊です。

レシピには日本の台所でよく使われる食材を中心にしながらも、韓国のスーパーでも手に入るものを選んでいます。なじみ深い食材を使いながらも新しい味に出会える楽しさがあり、身近な材料で気軽に日本の食卓の雰囲気を味わえます。作り置きして何度かに分けて楽しめる小さなおかずも収録し、「今日のひと手間が明日の食卓を豊かにする」そんな暮らしの知恵も自然と身につきます。

さらに、この本の魅力はレシピのあちこちに散りばめられた料理のヒント。食材の扱い方や台所に流れる生活のリズムなど、日本の暮らしぶりを垣間見ることができます。韓国語と日本語を併記した構成は、実際の料理表現を自然に学べる特別な体験となり、ことばと料理を一緒に味わう喜びを届けます。

『みんなのごはん』は、子どもも大人も一緒に楽しめる料理本であり、家庭で囲む温かなごはんの価値や文化を伝える実用書です。日本のありふれた家庭に流れる日常の物語を辿っていくうちに、毎日の食卓が少しだけやさしく、そして豊かな場所へと変わっていく瞬間に出会えるでしょう。

/// ゲスト ///

チャン・アラ

ソウルで書店「始まりの書店」と出版社「文字の地図」を運営しています。韓国と日本を“本”でつなぎ、さまざまな文化交流をつくっていくことを目指しています。@prologuebook.seoul/@wordmap.books

皆さま、こんにちは。『みんなのごはん』の発行者であり、企画・制作を担当した張アラと申します。著者の内藤さんは、私にとって著者である以前に、本を作りたいという強いインスピレーションを与えてくれた尊敬すべき存在であり、良き友人でもあります。

今回の本は日本の家庭料理を扱っていることもあり、日本の読者の皆さまにも、かほりさんの端正で素朴な暮らしがしっかり伝わるよう、心を込めて制作しました。

日本で直接この本をご紹介するのは初めての機会となりますので、皆さまと良い時間を共有できることを心から楽しみにしております。

内藤かほり

京都で生まれ育ちました。料理をしていた祖父母の影響を受け、調理師の道を歩み始めました。現在は調理師として8年目になり、子どもたちのために健康でおいしい給食づくりに取り組んでいます。また、SNSを通して料理や日常など、自分の好きなものを韓国や日本のフォロワーの皆さんと共有しています。 @__bang6

皆様、はじめまして。『みんなのごはん』著者の内藤かほりと申します。

私は普段ひとり暮らしをしながら、京都市内の保育園で給食調理を担当する調理師として働いています。このようなイベントに参加させていただくのは初めてで緊張しておりますが、最後まで楽しくお話しできればと思っております。また、このような機会を設けてくださった文室様にも感謝申し上げます。今回のイベントでは、アラさんとの出会いや本づくりに至った経緯、掲載されているレシピについて、そしてレシピ本制作の裏話などもお話しできればと思っております。お越しくださった皆様にとって、良い一日となりますように。

/// 日時・ご予約 ///

| 開催日 | 2025年12月20日(土) |

|---|---|

| 時間 | 【1部】 Open / 15:30 Talk / 16:00 – 17:30 【2部】 |

| 場所 | 文室 @_bunshitsu (高知市南はりまや町1丁目10-9 1F) |

参加費 |

1部 2,000円 ※ドリンクつき 2部 2,500円 ※軽食つき 通し参加 4,000円 ・それぞれに記念品あり |

| ご予約方法 |

以下フォームよりお申し込みください

雨風食堂・文室でも承ります |

2025-10-25

11/23(日)「女性の休日」上映会 in 文室

ゴトゴトシネマさん企画

本屋「文室」での上映会第2弾は

「女性の休日」です。

文室での上映は奇しくも勤労感謝の日!

この映画を観るのにこれ以上

うってつけの日があるでしょうか。

当日はお飲み物のほかに

デザートもいくらかご用意できる予定です。

今回は各回の間に1時間ずつ

たっぷり時間がありますので、

ドリンクやデザートは

上映後にご注文いただいて

店内でお召し上がりいただくこともできますし、

テイクアウトもできます。

もちろん本のご購入も可能ですので

上映後は少しゆっくりお過ごしくださいね。

なにしろ勤労感謝の日ですから🌿

上映会詳細・ご予約については

ゴトゴトシネマさんのサイトからご確認ください。

▶︎ 2025年11月23日(日)「女性の休日」in文室

「女性の休日」

1975年10月24日、

アイスランド全女性の90%が

仕事や家事を一斉に休んだ、

前代未聞のムーブメント「女性の休日」。

国は機能不全となり、

女性がいないと社会がまわらないことを証明した。

その後、アイスランドが16年連続で

ジェンダーギャップ指数1位を維持する

「ジェンダー平等先進国」となる

大きなきっかけとなった、

歴史的な1日を振り返るドキュメンタリーが

50周年を記念して劇場公開!

≡ 本屋「文室」について ≡

文室ははりまや橋交差点から南へ

「いそっぷ館」さんの角を東に折れてすぐの角、

お隣は「pourquoi」(プクワ)さんです

北の角には「tuche」(テュケ)さんがあります

文室上映会のスクリーンは壁です

幕間には本もお求めいただけます

ご注文は上映前でも上映後でも

お持ち帰りもできますよ